L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a fait une découverte majeure sur la migration et le cycle de vie des flétans de l’Atlantique. Celle-ci figure au palmarès des dix découvertes les plus importantes de 2024 du magazine Québec Science.

Cette découverte est le résultat de recherches menées par un professeur au département des sciences fondamentales de l’UQAC, Pascal Sirois, ainsi que de l’une de ses étudiantes au doctorat en biologie, Charlotte Gauthier.

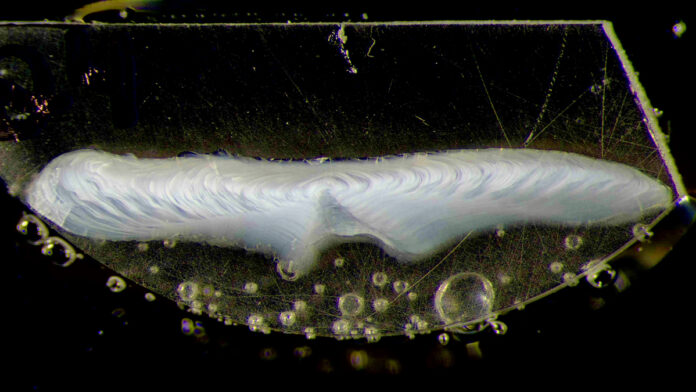

Les otolithes, une véritable mine d’informations

«La spécialité de notre équipe, à Chicoutimi, est l’étude des structures calcifiées qu’on appelle les otolithes, soit le petit os qui est dans l’oreille et qui nous permet de reconstruire l’histoire des poissons, puisque ce petit os emmagasine chaque jour de l’information sur la vie du poisson», explique M. Sirois.

Si les otolithes permettent aux flétans de garder leur équilibre, ils représentent aussi, pour les scientifiques, un véritable dispositif d’enregistrement qui assure la sauvegarde de certaines informations associées à la vie et au comportement du poisson. Ce petit os révèle donc tout ce que le poisson a fait au cours de sa vie. Avec les cernes qui y sont tracés, il est possible de déterminer l’âge de l’individu et d’apprendre des aspects de sa croissance. Les chercheurs étudient la composition chimique de chacune des couches de l’otolithe. Ils peuvent ainsi reconnaître la masse d’eau où vit l’animal.

Documenter et décrire les comportements migratoires

Dans les faits, les deux scientifiques ont mis au jour une nouvelle méthode pour documenter ainsi que pour décrire les mouvements et les comportements migratoires du plus gros poisson plat au monde qui nage dans les eaux de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ayant commencé en 2019, leurs travaux s’inscrivent dans une vaste étude menée en collaboration avec les professeurs Dominique Robert de l’Institut des sciences de la mer à Rimouski et Jonathan Fisher de l’Université Memorial de Saint-Jean à Terre-Neuve.

Cette recherche a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, de même que grâce à la participation de Pêches et Océans Canada, du regroupement Ressources aquatiques Québec ainsi que d’associations de pêche commerciale de trois provinces : l’Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie, la Fish, Food and Allied Workers Union de Terre-Neuve et la Prince Edward Island Fishermen’s Association.

Les échantillons de poisson ont été récoltés dans l’ensemble de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent à partir de relevés scientifiques annuels du ministère fédéral des Pêches et de certains pêcheurs commerciaux. «Ils nous fournissaient la structure dont on avait besoin, soit le petit os en question», précise le professeur Sirois.

Grande valeur économique

Si les travaux de recherche se sont concentrés sur la migration et le cycle de vie du flétan de l’Atlantique, c’est parce que, selon le professeur titulaire de la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de l’UQAC, ce poisson fait l’objet d’une pêcherie actuellement en hausse, du fait que les stocks sont en augmentation dans le golfe du Saint-Laurent. Si sa population a chuté au cours du 20e siècle, elle connaît une remontée depuis une vingtaine d’années, selon les données de Pêches et Océans. Cette recrudescence soutenue s’expliquerait notamment par le réchauffement des eaux.

Estimée à 10 millions $ au Québec en 2022, la pêche au flétan de l’Atlantique génère la plus grande valeur économique du golfe du Saint-Laurent, selon les données du même ministère. En étudiant cette espèce, les scientifiques s’assurent ainsi d’une pêche durable et commercialement rentable.

Les secrets du flétan de l’Atlantique

Pour bien soutenir la gestion de la ressource, Pascal Sirois croit qu’il importe de continuer à parfaire la documentation scientifique, notamment les aspects méconnus de ce poisson qui peut mesurer jusqu’à 2,5 mètres et peser jusqu’à 300 kg. «Quels sont les mouvements de ces poissons dans le golfe?, s’est-il interrogé. Surtout que se passe-t-il avec les jeunes? On voit le stock de flétans, mais on ne capture pas du tout de larves et de jeunes. On ne sait pas quels sont les habitats qu’utilisent ces jeunes-là. Or on a déjà élucidé une partie de cette question avec notre étude sur les otolithes.»

Il persistait beaucoup d’incertitude relative aux premières années de vie du flétan de l’Atlantique, de l’avis du scientifique. «On ne savait pas du tout où les jeunes flétans étaient, alors que c’est hyper important de le savoir pour s’assurer que le stock puisse grandir d’année en année. Avec notre étude, on a été à même de comprendre qu’ils font des migrations chaque année. Donc ils partent des milieux côtiers pour aller vers des eaux plus profondes et ils reviennent dans les milieux côtiers.»

Il est ainsi probable, selon lui, que ces jeunes poissons se cachent et habitent dans des abris côtiers. «On a maintenant un indice pour savoir où aller chercher ces poissons-là. Ça peut permettre de s’assurer que ces milieux soient bien conservés pour assurer le cycle vital de l’espèce.»

Trois comportements

La recherche a aussi permis de dégager l’existence de trois comportements chez le flétan de l’Atlantique, aussi appelés contingents migratoires. «Il y a les flétans qui migrent tous les ans, ceux qui migrent occasionnellement et ceux qui résident dans des eaux profondes.»

M. Sirois n’a pas été étonné par la découverte de ces différentes méthodes de migration. «C’est assez typique chez de nombreux poissons et d’autres animaux. Le fait d’être résident une année va être plus intéressant et l’année suivante, le fait de migrer va être encore plus intéressant. Pourquoi migrent-ils? On ne le sait pas encore; c’est notre prochaine étape. Mais il est important de conserver ces traits-là dans la population pour pouvoir s’assurer que le stock soit pérenne dans le futur.»

De l’avis de celui qui est également directeur de Ressources aquatiques Québec, cette diversité de comportements est avantageuse non seulement pour maintenir la biomasse, mais aussi pour assurer son renouvellement et son exploitation durable.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE – page 30 – Volume 38,1 Février-Mars-Avril 2025